「これは私のものだ」

「ここからここまでは、私の領域だ」

そうやって、所有を明確にすることは、近代社会における“安心”のかたちだったのかもしれない。

けれども、その“所有の壁”を越えたところにこそ、

もっと深く、静かで、温かいつながりがあるのではないか。

そんな思いが、私の中で芽生え始めている。

「手放す」とは、断絶ではなくつながりのはじまり

ふつう私たちは、「手放す」と聞くと、失うことや放棄することをイメージする。

けれど、本当に深いつながりというのは、握りしめたときではなく、手を開いたときに生まれるのではないだろうか。

親が子を信じて見守るとき、

人が人を尊重して距離をとるとき、

所有ではなく、共にあるという選択をするとき――

そこには、言葉を超えた信頼の空気が流れている。

「手放す=つながる」という逆説的な価値観。

それは、所有によって築かれた文明の壁を越えて、新しいつながり方を提示してくれているように思う。

生態系が教えてくれる“分かち合い”の知恵

森を歩くと、誰のものでもないはずの空間に、調和が保たれているのを感じる。

木々は土の中で根を張り合い、見えないネットワークを形成している。

“ウッド・ワイド・ウェブ”とも呼ばれるこの構造は、木々が栄養や情報を分かち合いながら生きていることを示している。

そこには、「これは自分のものだ」という発想はない。

あるのは、必要なときに必要な分だけを融通し合う知恵だ。

この姿は、人間社会にとっても大切なヒントになるのではないだろうか。

「いただきます」に宿る共存の精神

日本には、「いただきます」や「ごちそうさま」という食の言葉がある。

英語に完全な対応語は存在しない。

「いただきます」には、命への感謝、作ってくれた人への敬意、

自然や労働のつながりすべてへの祈りが込められている。

それは、命は“もらう”のではなく、“分けてもらっている”という感覚だ。

所有の概念を超えた、共存の思想がそこにはある。

こうした感性が、かつての村社会や先住民の文化にも息づいていた。

「自分だけのもの」はなく、「皆で分け合う」が当たり前だった世界。

そこには、分け与えることで強まるつながりがあった。

共存と依存は違う――自立した個として在ること

ここで忘れてはならないことがある。

それは、共存とは“依存”ではないということだ。

本当の共存は、お互いが何かを補い合う関係ではなく、

お互いが“自立した個”として在ることによって生まれる信頼と響き合いだ。

依存したままの関係は、どこかに支配や従属の要素を生んでしまう。

それは、真の共存とは言い難い。

私たちが共に在るためには、まずそれぞれが「私は私であっていい」と確信できる静かな安心感を持つことが必要なのだ。

そうでなければ、共存はただの甘えか依存にすり替わってしまう。

現代社会に息づく“所有しないつながり”

一見、所有の論理に支配されているように見える現代社会。

けれども、その中にもすでに、所有から共存への芽生えはある。

たとえば、シェアリングエコノミーやオープンソース文化。

自分の持ち物や知識を手放すことで、無数の人とつながり、新たな価値が生まれる。

「持たないこと」が、不便ではなく、

自由と信頼を生み出す基盤になる時代が、静かに始まっているのかもしれない。

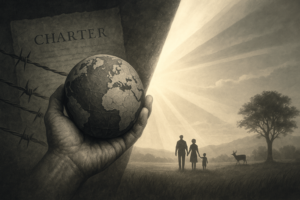

本当の安心とは、“誰のものでもない”場所にある

所有とは、安心を得るための手段だった。

けれど、手放しても大丈夫だと思えたときにこそ、もっと深い安心が生まれる。

それは、「私のもの」ではなく、

「誰のものでもなく、すべてのものとつながっている」という感覚。

私たちは地球に生まれた命として、

この大地を「使わせてもらっている」存在にすぎない。

だからこそ、誰かと競うでもなく、誰かを従えるでもなく、

共にあるということが、最も自然な在り方なのかもしれない。

所有から共在へ――新たな文明の起点として

文明が“所有”という土台の上に築かれてきたのだとすれば、

次なる文明は、“共在”という意識の上に築かれていくのかもしれない。

握るのではなく、開くこと。

奪うのではなく、分かち合うこと。

主張するのではなく、信頼して委ねること。

そして何よりも、一人ひとりが自立した個として、安心してそこに在れること。

その自立があるからこそ、共存は依存ではなく、響き合う関係になる。

私たちは今、その新しい関係性に向けて、

静かに、しかし確かに、歩みを始めている。

(第4章へつづく)

コメント