高校生の頃、世界史で学んだシュメール文明は、若かりし自分にとって衝撃的な内容でした。民族系統が不明という謎多きシュメール人が、突如として高度な都市社会を築いたという“歴史のロマン”に、私はすっかり魅了されたのです。

ところが2003年、そのシュメールの遺跡があるイラクで起こった戦争によって、貴重な遺産が破壊されてしまったと知ったとき、人類が共有している“宝物”が奪われていくような喪失感を覚えました。そんな記憶を呼び起こしたのが、千賀一生(ちが かずお)さんの著書『ガイアの法則』でした。文明が東西22.5度のリズムで移り変わるという壮大な視点を知ったとき、シュメール文明に端を発する“現代文明”が変貌しはじめているのではないか──そう思うようになったのです。

シュメール文明が映し出す“現代”のはじまり

高校で初めて知ったシュメール文明は、世界史の教科書でも特に神秘的でした。民族系統がわからないまま、突然に高度な都市社会を発展させ、楔形文字など先進的な文化を生み出したシュメール人の足跡には、どうしても説明のつかないロマンを感じます。

そのシュメールの地イラクで戦争が起こり、遺跡が破壊された出来事を知ったとき、私は「長い歴史の中で人類が積み上げてきた宝物が壊れてしまった」という切ない想いを抱きました。人間も文明もいつかは終わりを迎えるかもしれませんが、まるでシンボリックな何かが途切れたように思えたのです。

ガイアの法則──東西22.5度のリズム

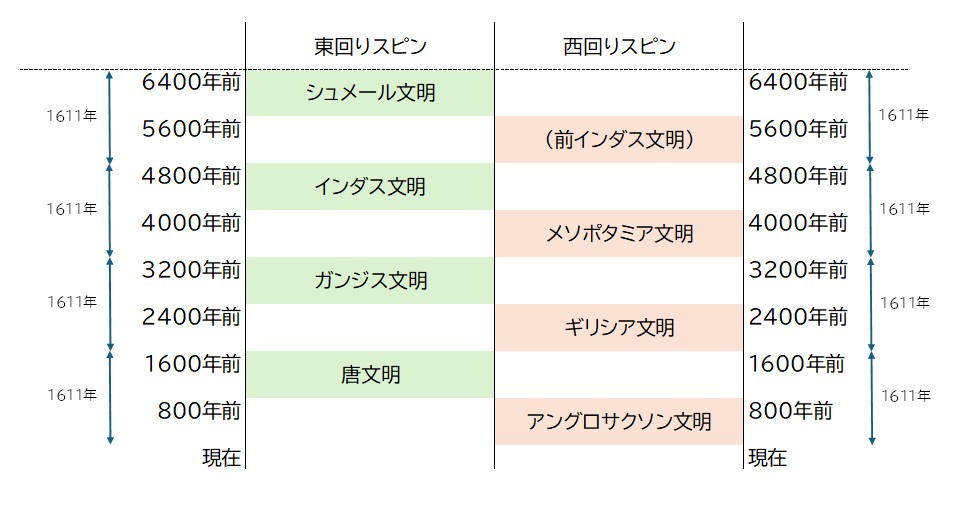

そんな記憶を呼び覚ますきっかけとなったのが、千賀一生さんの『ガイアの法則』でした。ここでは、文明の中心が東西22.5度ずつ移動し、約1611年ごとに最初の805.5年を“東回り(精神の繁栄)”と次の805.5年を“西回り(物質の繁栄)”が交替してきた、という大胆な説が展開されています。

近代から現代にかけて物質面の繁栄を担った地はロンドンでした。今、その役目が終わりを迎え、次なる文明のバトンが東経135度付近に位置する日本列島へ受け継がれる──という視点を知ったとき、私の中で“シュメールから連なる現代”への捉え方が大きく揺さぶられました。あのシュメール文明に端を発する世界の流れが、いまや日本という“場所”に焦点を当てようとしているのかもしれない、と。

1995年という節目と阪神淡路大震災

千賀さんは、日本列島が文明の中心となる転換期が1995年前後から始まったとも語っています。私自身、明石で暮らしていたこともあって、阪神淡路大震災(1995年)の衝撃は今でも鮮明に思い出されるものです。

あの早朝、静寂を突き破るように突然大きな音が鳴り、外が一瞬光ったように見えました。その瞬間、「世界が終わるのではないか」というほどの恐怖を感じました。もちろん、自然災害と文明の移り変わりに直接的な因果はありませんが、後になって振り返ると、あの年を境に社会や人々の価値観が変わり始めていたように思うのです。

“シュメール以前”の文明サイクル──シュメール文明の前の起点は縄文時代

ガイアの法則では、シュメール文明に端を発する現代文明が終焉へ向かうのと同時に、1611年の4倍=6444年という大サイクルが切り替わる時期とも重なっている、と説かれています。つまり、シュメールが誕生する以前の“ひとつ前の文明サイクル”も約6444年前に始まった、という考え方です。

そして、そのサイクルの起点が“縄文時代の日本列島”だったのではないか、という見方が興味深いのです。近年の研究で、縄文文化が豊かな経済活動や海洋技術を持っていたことが示唆され、南米の土器との類似から世界との交流があった可能性も浮上しています。さらに、1万2000年前に沈んだとされる太平洋上の伝説の島“ムー大陸”との繋がりを妄想する説も存在していて、もし縄文文明がムーの文化と何らかの形で交わっていたとしたら、とロマンをかき立てられずにはいられません。

こうした発見や仮説を踏まえると、シュメールより前の時代からすでに日本列島が大きな役割を担っていた、と考えることも決して荒唐無稽ではないのかもしれないのです。

すでに“次のバトン”は日本列島へ渡っている

ガイアの法則に基づけば、シュメール文明に始まる現代文明がいよいよ終わりを迎える今、東経135度の地点にある日本列島へ“次のバトン”が渡りつつあると考えられます。

決して「日本人だけが栄える」というわけではなく、日本という“場所”が世界から多種多様な意志や資本を引き寄せる磁場となり、そこに新たな文明の胎動が宿るという捉え方です。実際、日本の企業・土地への海外資本の流入や、漫画・アニメといったサブカルチャーが世界的に受け入れられている現状は、まさに“土地のエネルギー”に触発されたグローバルな意志の集結とも言えそうです。

【まとめ】

高校時代に強く惹かれたシュメール文明は、私にとって“歴史の神秘”そのものでした。文明の起点といわれるシュメールが、イラク戦争による遺跡破壊という痛ましい形で改めてクローズアップされたとき、何か尊いものが断ち切られたような寂しさを覚えました。

ところが千賀一生さんの『ガイアの法則』を読むうちに、文明の中心が東西へリレーされていく壮大な視点が浮かび上がってきます。1611年ごとの東西交替に加え、さらに6444年という巨大な周期でも大転換が起きるという考えは、まさに“今”こそが歴史的大きな節目なのではないかと感じさせてくれるのです。

そして、私にとって1995年といえば、阪神淡路大震災を経験した年でもあります。突然轟いた大きな音と、外が一瞬光を放ったように感じたあの朝の恐怖は、まるで“世界の終わり”を告げるかのようでした。後に振り返れば、それは日本列島が文明の新たな中心へと移行していく象徴的な時間だった──とまでは言い切れません。けれど、社会や時代が大きく動いた事実は、誰の目にも明らかだったように思います。

さらに“シュメール以前”の文明サイクルとして、縄文時代の日本列島に起点を見出す考えや、幻のムー大陸との関わりを妄想する仮説まで飛び出してきたら、もはやロマンを禁じ得ません。シュメールから続くこの世界が変貌していくタイミングで、再び日本列島が重要な舞台として浮上しているのだとすれば、私たちが今こうして生きている日常が、実は世界を動かす“新しいリズム”の一部なのかもしれません。 すでにバトンは渡されている──大きな周期の中で考えるとき、未来を作るのは結局、一人ひとりの意志と選択ではないでしょうか。日本列島という土地に住む私たちだからこそ、この地が持つエネルギーや歴史的意義を改めて見つめ直し、“ロマン”を胸に抱きながら次の時代を切り拓いていきたいものです。

ガイアの法則は、時に空想的なものとして敬遠されることもあります。

しかし、歴史の大きな流れを振り返るとき、東西の中心が交替し、それぞれの地で繁栄と衰退が繰り返されてきた事実は否定できません。私たちが住む日本列島が、次なる転換期の“舞台”になると考えると、日々の何気ない暮らしさえ、一段と意味深く感じられてくるのではないでしょうか。千賀さんの著書を読んでみると理解が興味が膨らみますよ。

参考文献:ガイアの法則 千賀 一夫著 (ヒカルランド)

コメント